康夏奈(吉田夏奈)の全作品を管理、取り扱う作家の代理スタジオによる作家の紹介ページです。同作家は1975年東京都生まれ。2002年広島市立大学芸術学部デザイン工科学科卒業。世界各地でのアーティスト・イン・レジデンス活動を経て、2010年のトーキョー・ワンダーサイト本郷にて吉田夏奈の名で展覧会デビュー。以後、多くの個展、グループ展に参加。2015年 作家名を康夏奈に変更。2020年2月末、東京都庭園美術館「生命の庭」展への出品展覧会の準備をしながら逝去。

主な展覧会 Selected exhibitions

- 2006 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム、ロスアンゼルス、アメリカ

- 2009 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム、フィスカルス、フィンランド

- 2010 「TWS Emerging 148」、トーキョーワンダーサイト本郷、東京

- 2011‐2012 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム、香川県小豆島

- 2011 「Project N44」、東京オペラシティ・アート・ギャラリー、東京

- 2012 「Panoramic Forest -Panoramic Lake」、LIXIL ギャラリー、銀座、東京

- 2012 「衣食住 ソウル―広島」、西京大学、ソウル、韓国

- 2012 演劇「パーマ屋スミレ」新国立劇場、東京都 ポスターやチラシ、看板を手掛ける

- 2012 「Art Base 百島」、広島県尾道市、百島

- 2012 「View Points あざみ野コンテンポラリー Vol.2」、横浜市民ギャラリーあざみ野、神奈川県横浜市

- 2013 「瀬戸内国際芸術祭2013」、香川県小豆島

- 2013 「VOCA: 2013 現代美術の展望―新しい平面の作家たち」、上野の森美術館、東京

- 2013 「海は青い、森はみどり」、アートフロントギャラリー、東京

- 2014 「fragments: MOTアニュアル 2014」、東京都現代美術館、東京

- 2014 「市原 Art x Mix 2014」、千葉県市原市

- 2015 「プルメリアに映る雪」、モエレ沼公園ガラスのピラミッド、北海道札幌市

- 2015 作家名を吉田夏奈より康夏奈に変更

- 2016 「コズミック・カクタス」、アートフロントギャラリー、東京

- 2016 「Art Meets 03」、アーツ前橋、群馬県前橋市

- 2016 「土木展」、21_21 DESIGHN SITE、東京都六本木

- 2017 「ぐんまの景観がこんなに素晴らしい5つの理由」、群馬県立自然史博物館

- 2019 「わたしはどこにいる?」、富山県立美術館、富山市

- 2020 2月末 逝去

- 2020 「生命の庭―8人の現代作家が見つけた小宇宙」、東京都庭園美術館、東京都目黒区

- 2020 「森のいろ、海のいろ」、SIMPLE HOUSE (企画ArtTank)、神奈川県鎌倉市

- 2021 - 2022 「MOTコレクション: Journals 日々、記す vol.2」、東京都現代美術館

- 2022年3月19日⁻2022年6月19日 「MOTコレクション: 光みつる庭/途切れないささやき」、東京都現代美術館

ArtTankは康夏奈の残された全作品の管理、企画展の設営を行っております。また、一部の作品の販売を行うことで、作品のよりよい保全に努めています。

取り扱い作品の一部をページ下でご紹介しています。その他の作品や価格など、詳細につきましてはお問い合わせください。

人とその活動

初期

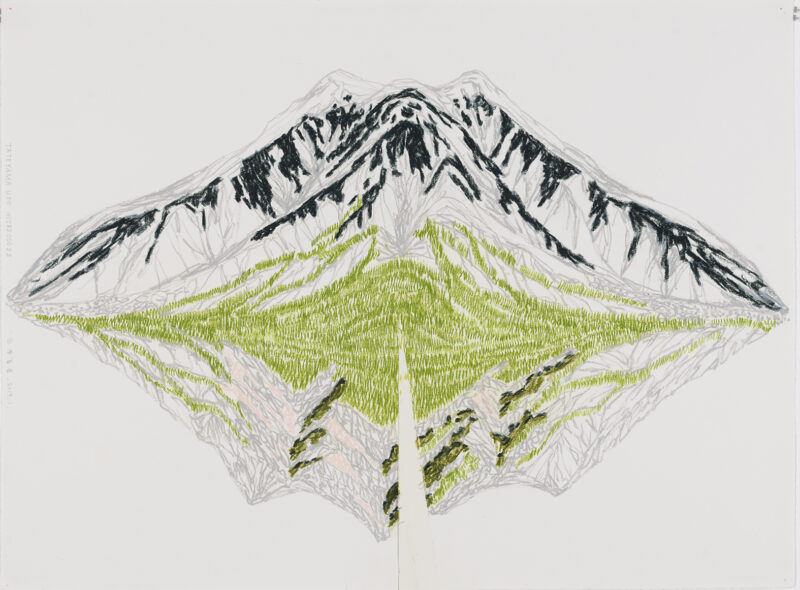

康夏奈は1975年東京都生まれ。風景を描くことが多いが、その表現の基盤は実体験であった。描く対象を決めるとその物理的な実態としての風景を知るためにその場所をあらゆる角度から知ろうとする。例えば山を描くのであれば山に登る。登山道を歩くだけではない。崖を上り、雪山のクリフを越える。その過程で現場で描いたであろうメモのようなドローイングも数多く残されている。そうして集積された風景、感じた怖れなどの体験、そうしたものを集めて新たに自分なりの物体としての風景を組み立てなおす。康夏奈の作品の対象がパノラマであったり、塊のような物体であるのはありのままの視覚的な自然を描いたものではなく、対象となる自然を自らが感じた塊としての対象としてとらえたからであろう。

作家は東京の真っただ中、千代田区や新宿区に育ったこともあり、大きな自然が身近にある広島の芸術大学を意識的に選び、進学したという。同時期に在学していた岩崎貴宏などと交流がある他、同時期に秋吉台の鍾乳洞の中で作品をつくるプロジェクトで出会った曽根裕からは大きな影響を受けることになる。

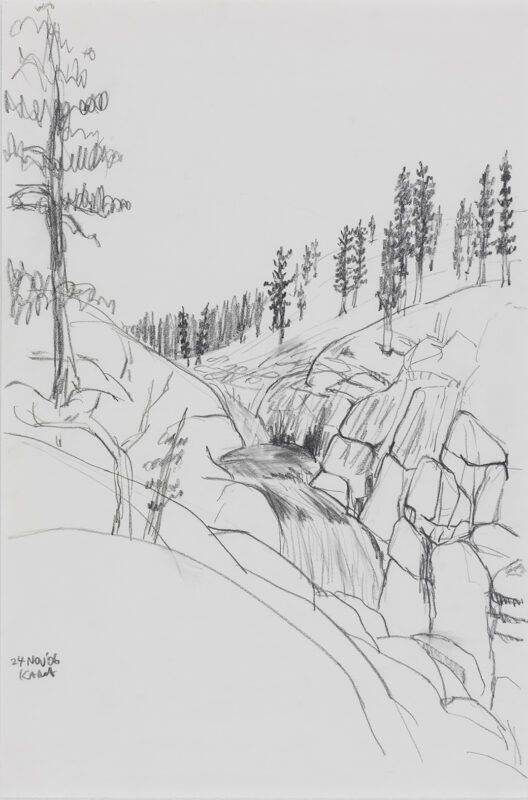

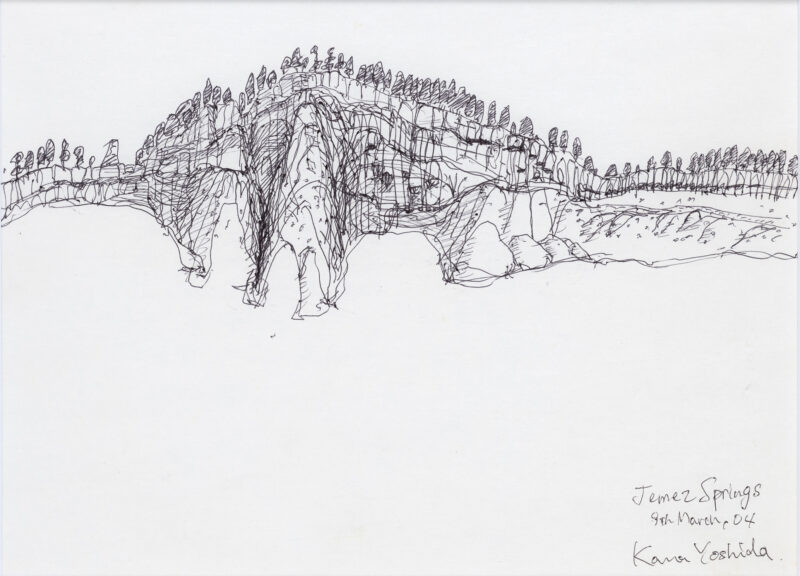

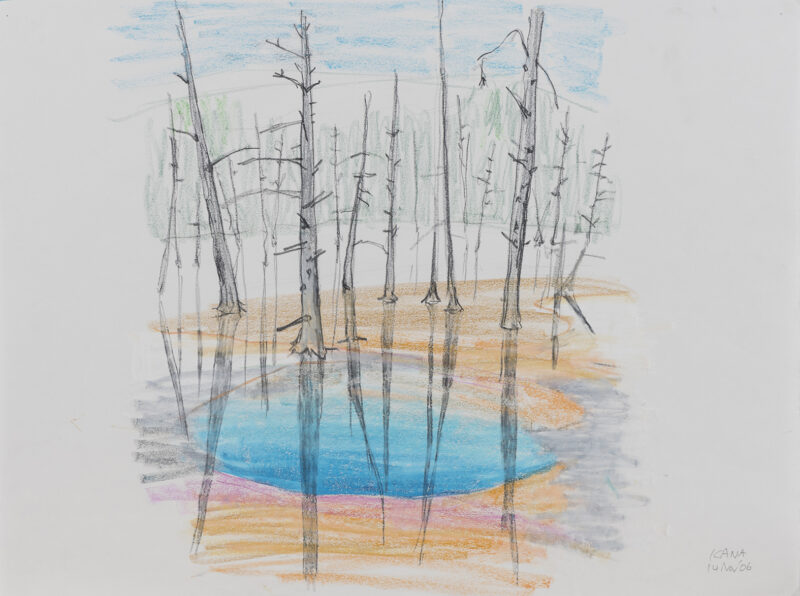

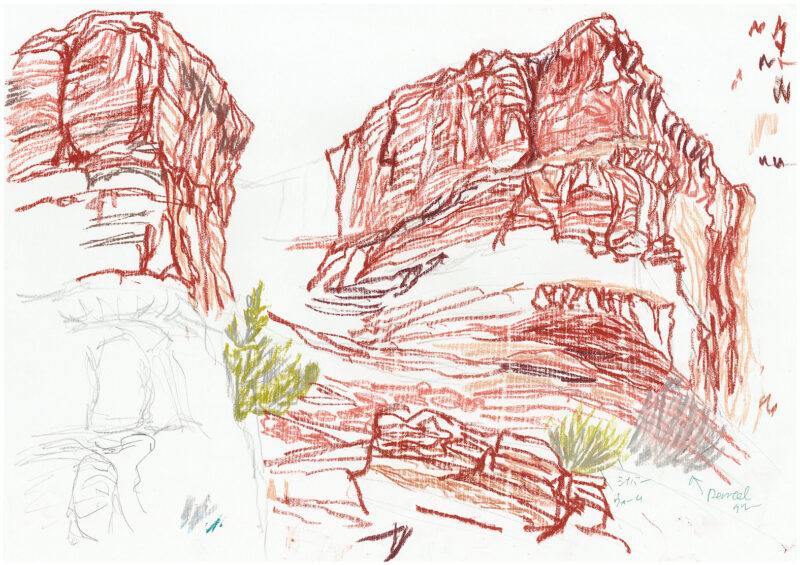

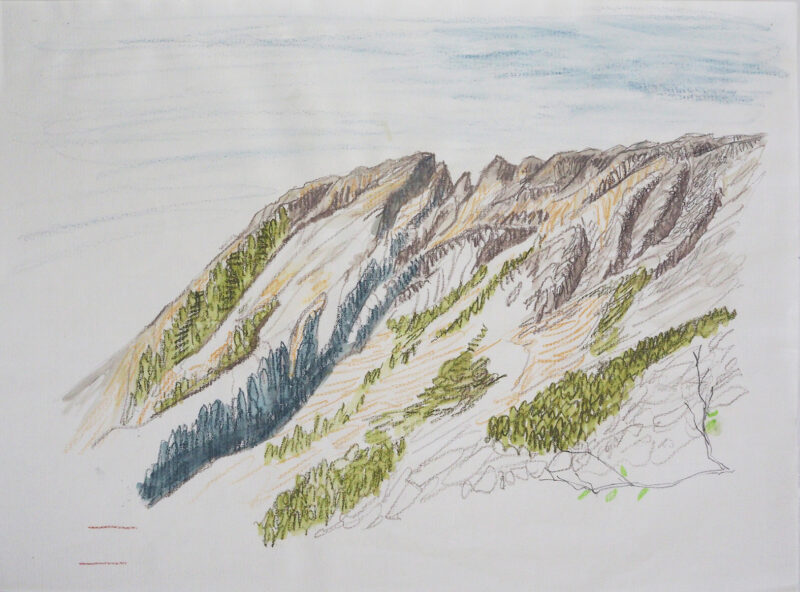

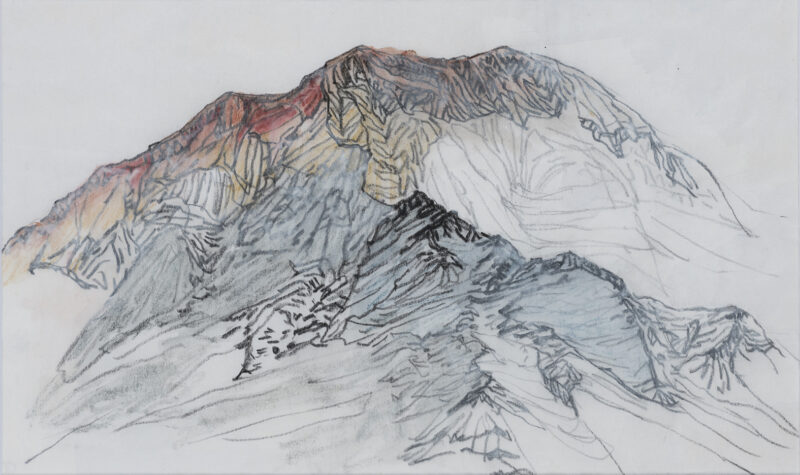

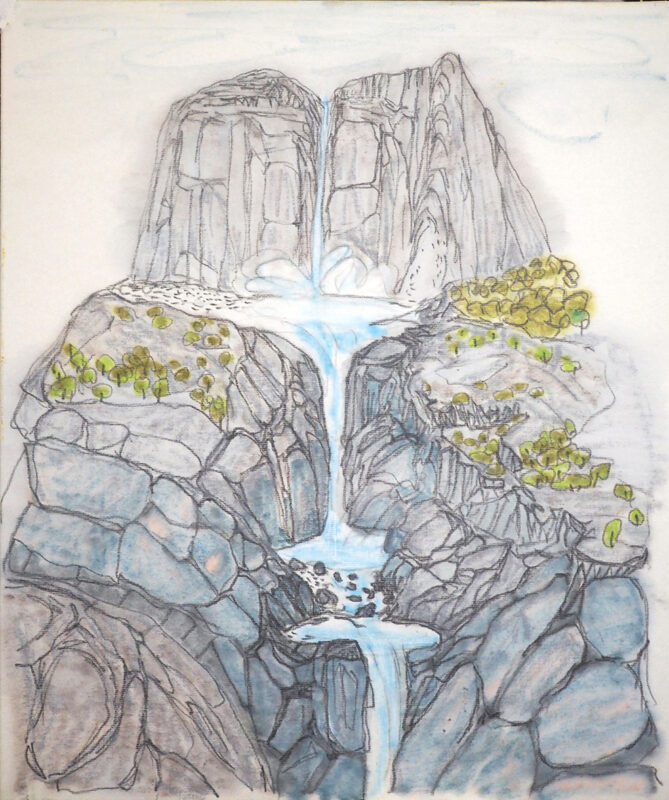

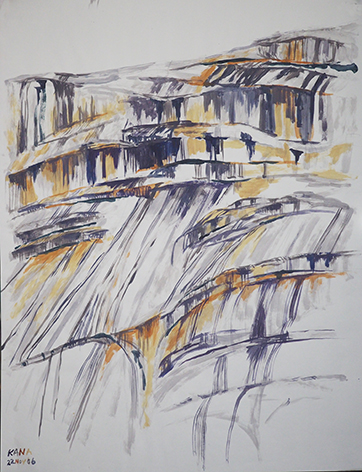

2006年にロサンゼルスのアーツ・イン・レジデンスに参加。ロサンゼルスを基点とする曽根とも再会。このレジデンス滞在期にイエローストン国立公園を巡り、雄大な自然に囲まれた経験が作家に大きな影響を与える。この頃の多くのドローイングやスケッチが今も残されており、それぞれに後のアーティストとしての活動の基盤が見え、単なるドローイングというより完成度の高さと作家のエネルギーのようなものが見えてくる。これらを通してのちの活動の多くがこの時期に培われていることがわかる。

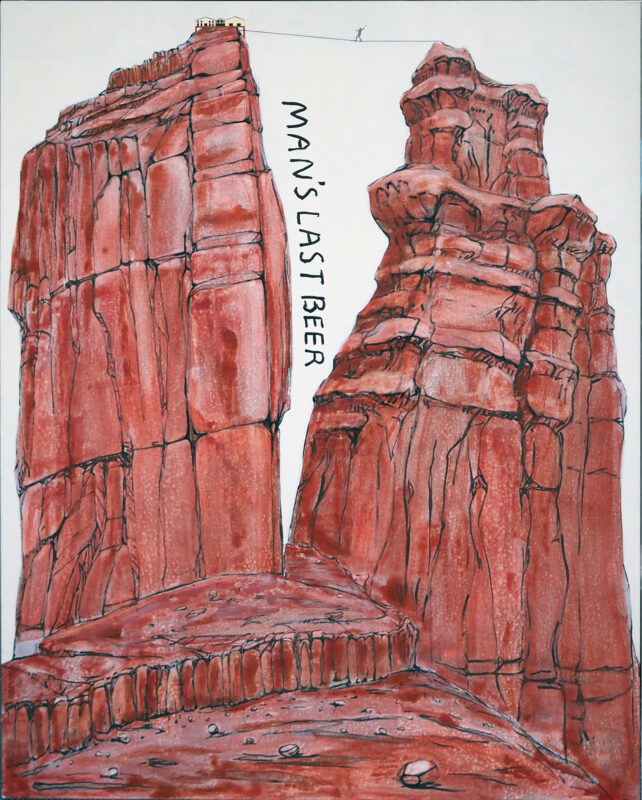

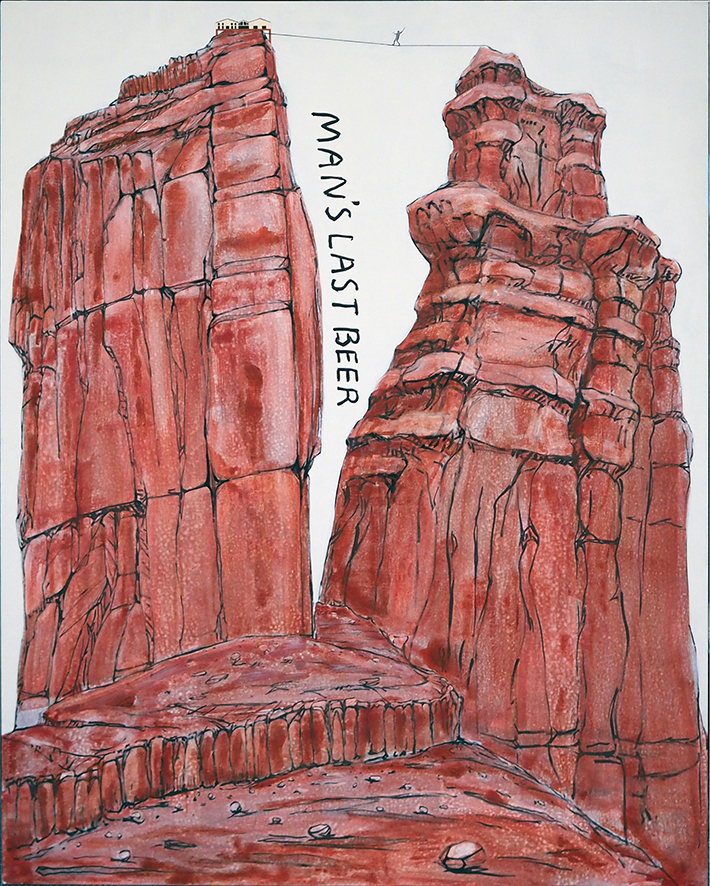

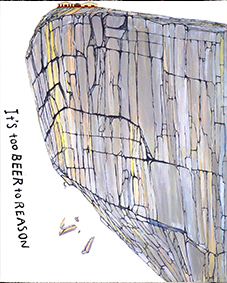

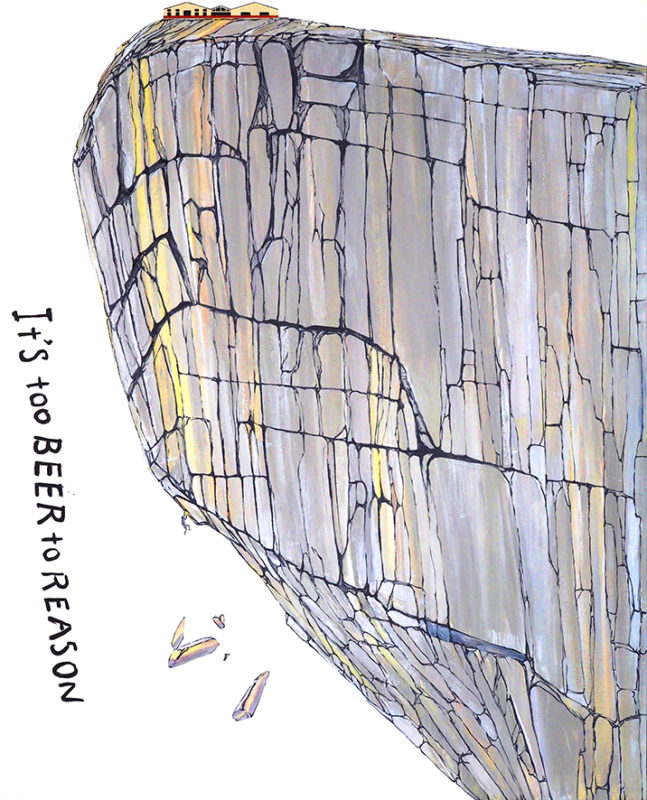

この時期は自然と対峙し身体を使ったパフォーマンスも試みている。一部映像で保存されているが、そうした自身の行為を客体的な「作品」として具現化できる発表のチャンスはまだ少なかった。これが作品として消化できた例は2009年のフィンランドでの滞在で凍る池でのパフォーマンスであろう。2020年の東京都庭園美術館での展示でも映像として見ることが出来るが、すぐに雪で埋もれてしまう環境であることを前提としつつ、凍った池の雪でチェスのボードのようなグリッドを描く行為は映像作品としても素晴らしいものに仕上がっている。この時期に制作されたもう一つの傑出した作品は庭園美術館にも出品されている2007年の「Man's Last Beer」のシリーズであろう。山を縦断しながら次の地点に到着すると安息があるという緊張感のある山登りの体験をベースとした絵画、ドローイングを複数制作している。

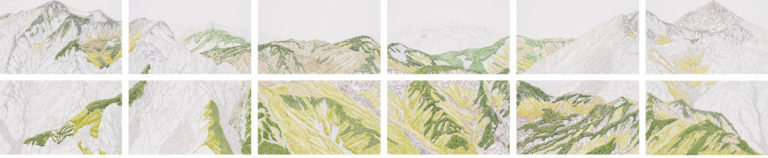

Beautiful Limit ― 風景の拡張

自身の行為や体験、そして作品と観客の関係、それがある意味で形になってまとめられ、初めて自分の身体から分け隔てた客体として観客の前に「作品」として提示できたのが2010年の「Beautiful Limit」であろう。これは東京ワンダーサイト、及びオペラシティ・アートギャラリーで発表された。そしてそれ以降は行為と作品を見事に切り分け、さまざまな展覧会へ傑作を発表し続けることになる。「Beautiful Limit」は60㎝ x 90㎝の凡そ140枚のドローイングによって構成されており、それを組みたてると幅37mほどの山の風景になる。作品はこれまで作家が体験してきた最も圧倒的であると感じた風景を組み合わせたものであり、大作としては初めて作家の即興的な手の跡が残る(体感が残る形跡として)パステルとクレヨンで描かれた。ワンダーサイトの展示ではパネルを組み立てて観客を取り囲む形で展示し、自身の体験を初めて立体的に構成する試みでもあった。現在、東京都庭園美術館の階段に展示されている13枚はその一部である。山を登ったりしながら実際の現場で風景を素早く描き留めてたドローイングを多く残しているが、力強い秀作ぞろいである。

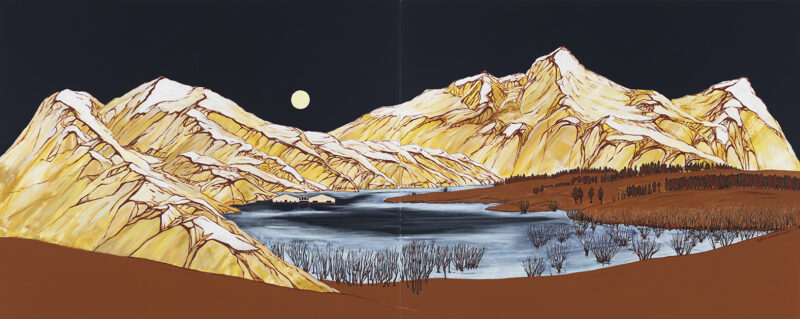

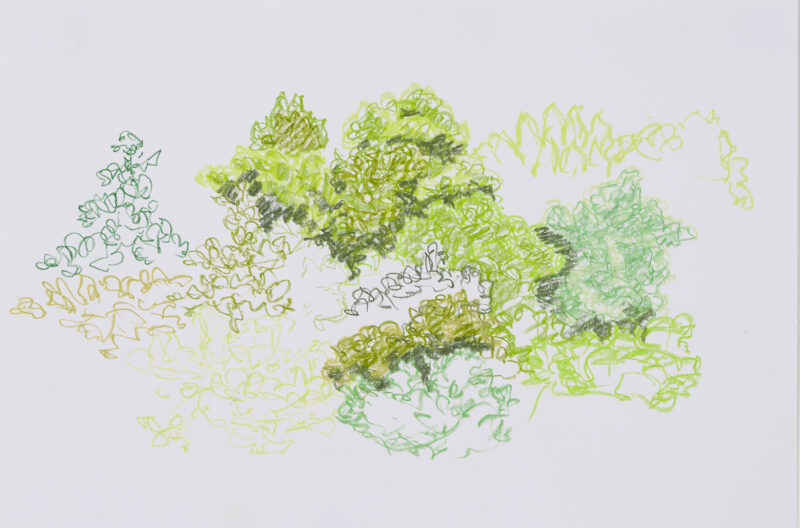

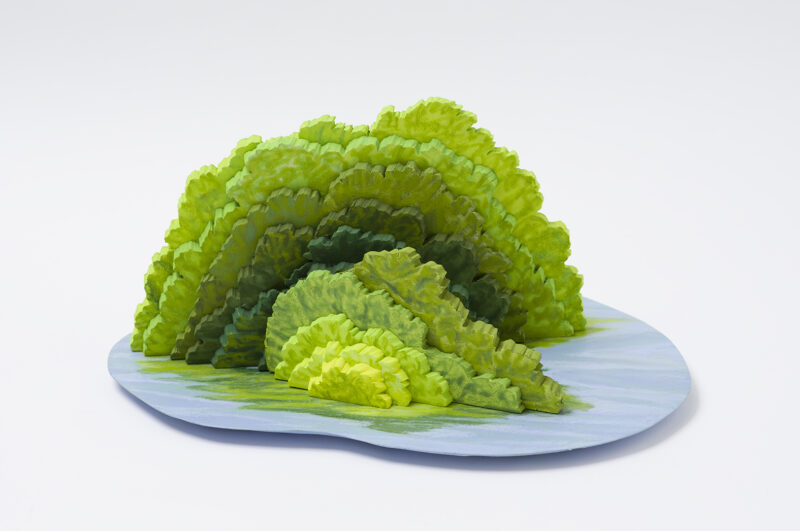

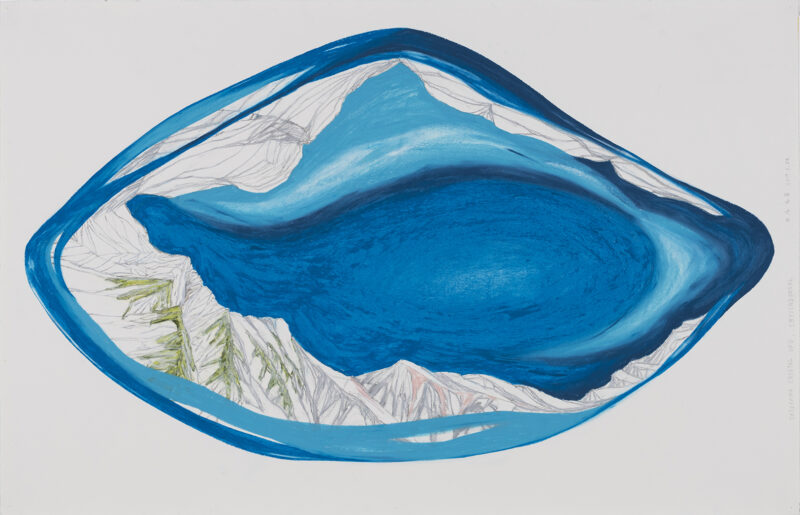

「Beautiful Limit」は横へ横へと描き足されることによって拡張する風景であるように、同時期の「Face to the Green」「空中散歩」などの代表作も横へ横へと伸びた風景である。康は同時期、こうして終わりのない拡張に挑みながらもインタビューによれば「途方にくれた」こともあったようである。そこで風景に終わりのある点のような場所、瀬戸内の小豆島へ2012年に移住することになる。このころから風景の立体化とパノラマのように広がる風景を内側にまとめた作品が登場するようになる。2012年にLIXILギャラリーで発表された「Panoramic Forest - Panoramic Lake」や2013年にVOCA展へ出品された「城山日出峰の目眩」などがこれにあたる。「Beautiful Limit」では観客を包み込むように横へ広がっていた風景がぐっと内側へまとめられるのと同時に実際の風景とは異なる物体(作品)とし観客の前に提示されることになる。

風景の立体化

2012年と2013年は作家は特に忙しい時期で私が企画をしていたアートフロントギャラリーの展示は先延ばししてまず2013年の瀬戸内国際芸術祭の為のプランを最優先で考えたのもこの頃である。瀬戸内のプランは10個ほどあった。どれも非常に面白いもので以前の身体的なパフォーマンス形式の「紙芝居」のプランは実現させなかったがどこに出しても傑出したプランだったと思う。それらのプラン中からのちの花寿波島(はなすわしま)につながるアイデアが選ばれ、その発展と実現について集中するようになった。

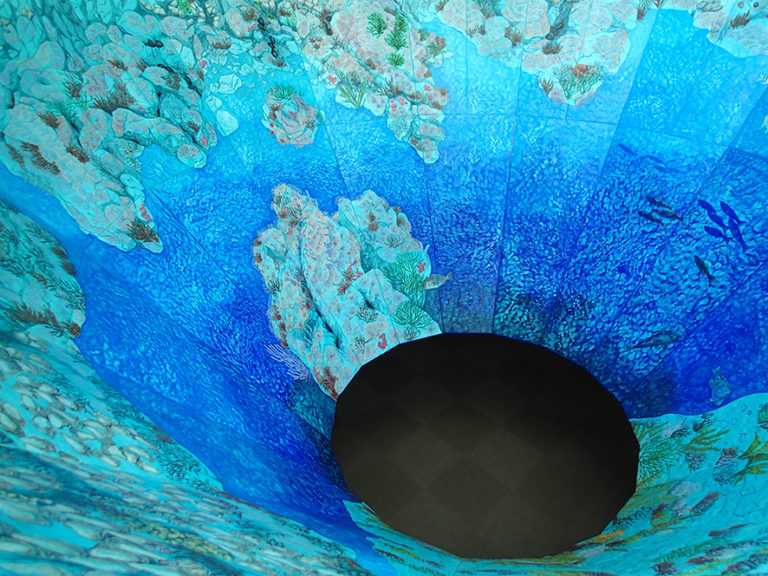

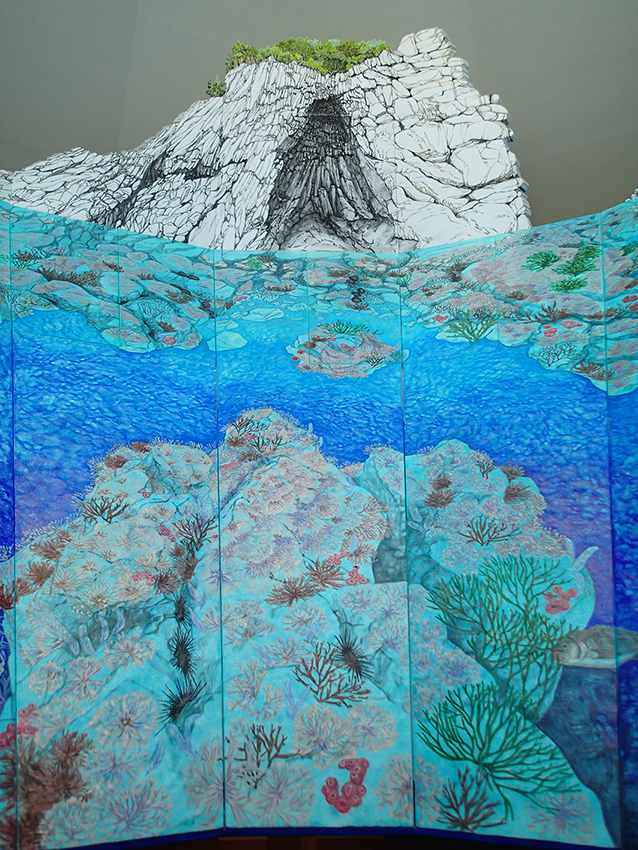

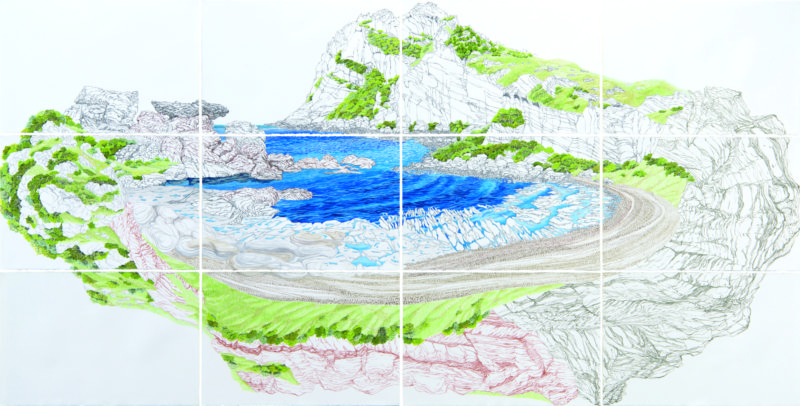

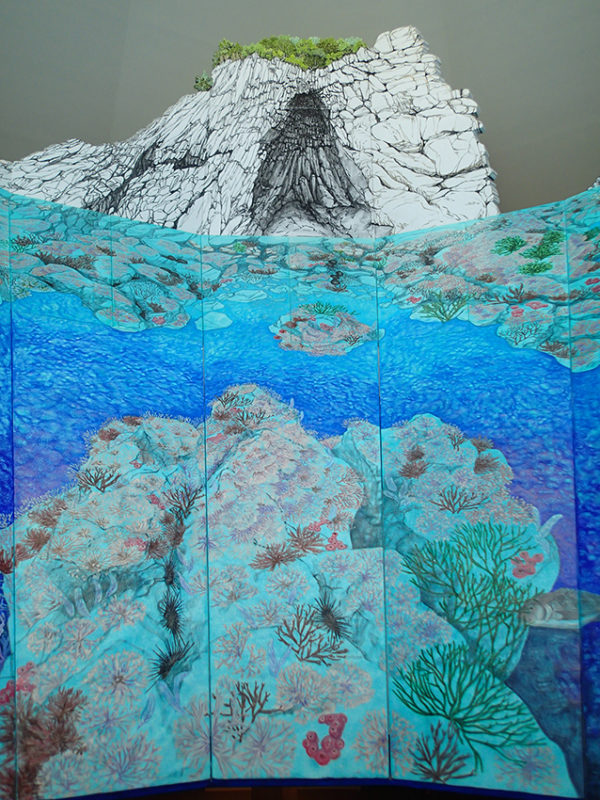

花寿波島は当時作家が暮らしていた小豆島から見える小さな島で、小豆島から見ると波打ち際にある岩石の小さな盆栽のような美しい小さな島である。小豆島の陸側から反対側を見ることは困難だが、島の様相は全く異なっている。波に削られ裂け目のような洞窟のある岸壁の島。作家はこれを立体的な作品にするためにあらゆる角度から島を体験することにした。「海に潜る練習をしている」ということを当時作家からも聞いた。

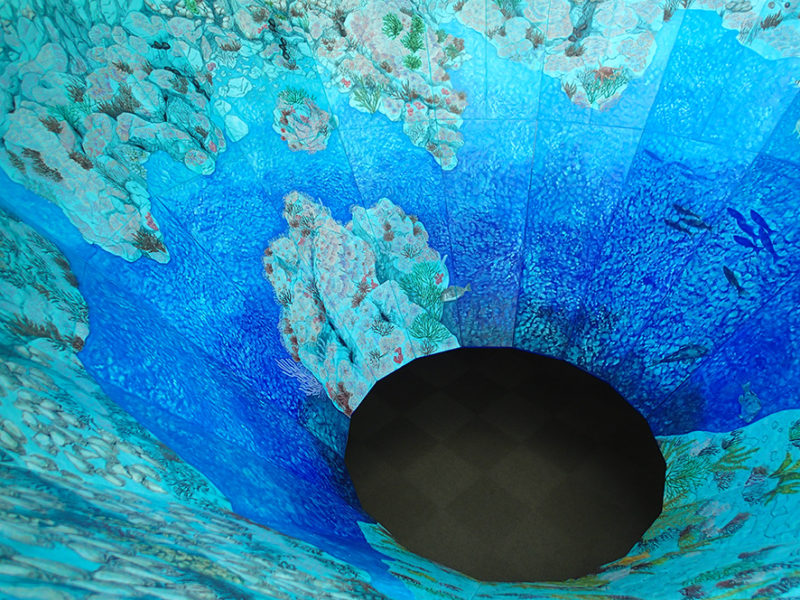

海から島にアプローチをして、島を見上げる。そういう設定でお客さんにも見てもらいたいと作られたが「花寿波島の秘密」だ。小豆島に立っていては見えない島の見えない魅力、「秘密」を知ってもらいたいと。この作品は瀬戸内国際芸術祭の特集をしてくださった数多くの雑誌の中でもとりわけ大きく取り上げられ、大きな話題になった。当初2013年限りの展示予定であったものが2020年まで展示され、いまは作家さんのいらっしゃらないのでご遺族とArtTankの管理になって巨大な作品であるけれども大切にしまわれている。

これら一連の動きの中でもう一つ特筆すべき作品が現在も同じ瀬戸内海にある広島県百島(ももしま)に残されている。百島は柳幸典さんがディレクターとしてプロジェクトを継続しているアートサイトがあり、2012年に康夏奈や岩崎貴宏さんなどの作家とともに招聘されて制作された。瀬戸内の芸術祭と並行して東京の代官山でも個展が行われ、島をモチーフとした連作を残している。

地底、そして宇宙へ

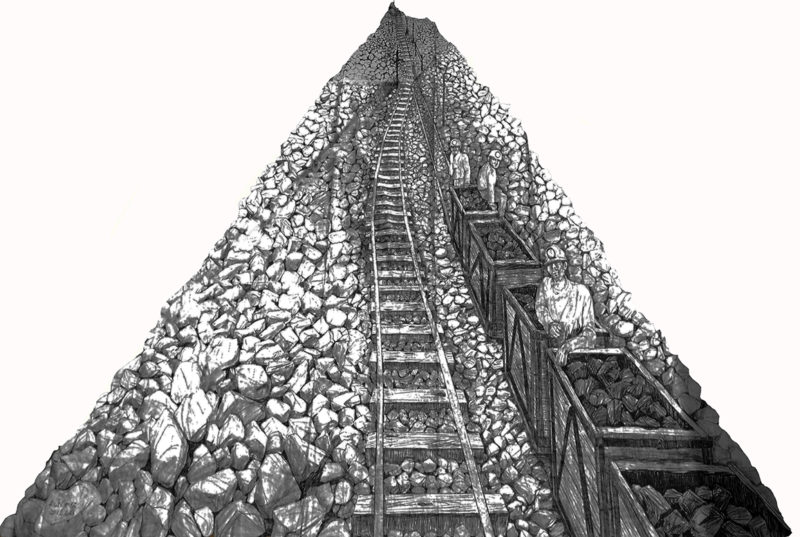

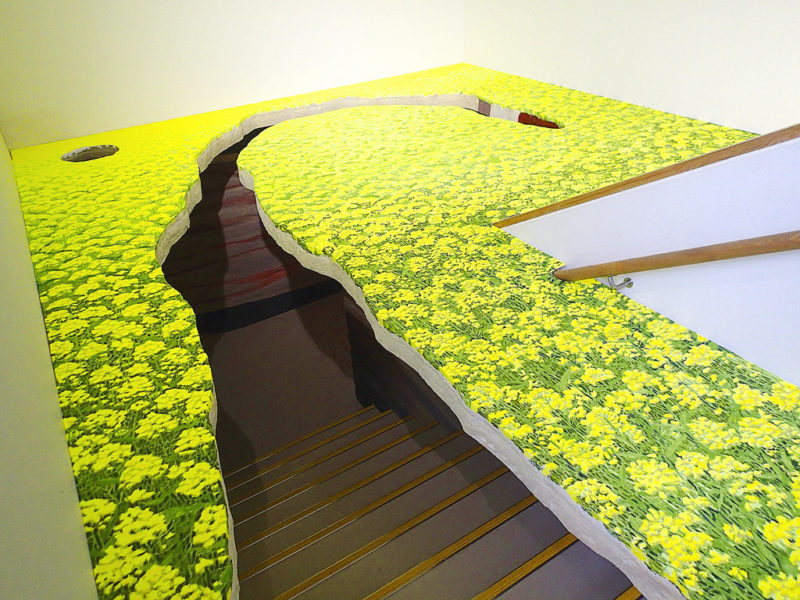

2014年の東京都現代美術館のMOTアニュアルと市原ArtxMix 2014への出品が決まる。市原は廃校でのインスタレーション。場所に合わせて新たなプランを考える状況であった。MOTアニュアルへは当時一番気になりはじめていた地中と宇宙のテーマを実施することにした。小豆島に「マントル直結安山岩」という洞穴がある。マントルから噴出した溶岩が形成した安山岩が入り口部分にあり、作家は岩石や地層などを調べていた。地球規模で考えるようになると、いままで描いてきた広大な風景が実は地球の表面の薄い皮の部分にしか過ぎないと思えるようになり愕然としたという。MOTアニュアルの出品作は岩石やと地球の内部を描いている。一方で市原は「もぐら」と当時、作家が呼んでいた作品を小学校の1階から2階に昇る階段で作品を展開することになり移動する観客の視点の切り替えを考え、地中のモグラが上へ顔を出すと菜の花畑に囲まれるという設定であった。暗い地中を通り抜けて上へあがって見る開放的な明るい作品で見事な構成だった。

2012年から2014年にかけこうして多くの展覧会を抱えたためか、康夏奈の健康状態は悪化していった。作家もそれを知っていて、生きることを急ぎすぎたのかもしれない。癌であることは本人から聞いていた。2015年は札幌のモエレ沼公園のプロジェクトだけに専念し、2016年はアートフロントギャラリーの個展に作業を絞り込んだ。この展示に作家はかなり精力を傾け、都立庭園美術館にも展示されている「コズミック・カクタス」というシリーズを制作した。MOTアニュアルで制作した岩石の絵を発展させ、カクタス(サボテン)を宇宙から飛来した渡来人という設定で岩石とサボテンを合体させた作品群であり、体力のこともあったのであろう、それまでの身体を使った経験、あるいはパノラマ的な展開とは全く異なる作品群であると同時に、地中と宇宙を結合させたこの作家の代表作になる物だろうと思えた。

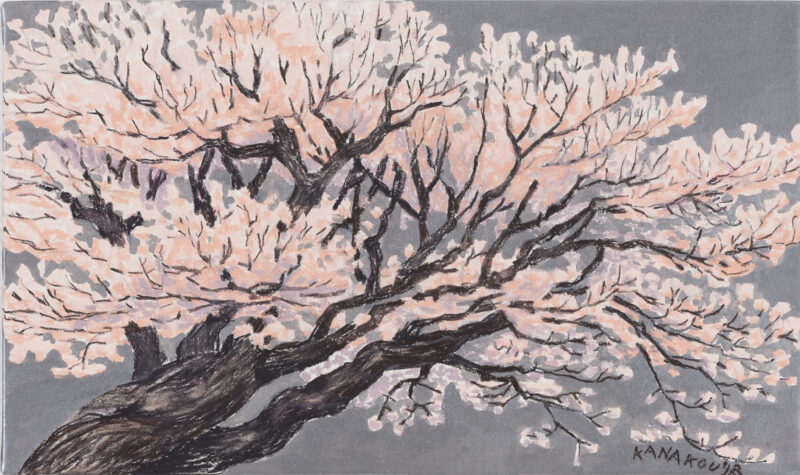

2015年以降、様々な美術館の出展依頼を断念せざるを得ない状況になっていた。病気について公表していなかったため、声をかけていただいた皆様には、大変申し訳なくいまでも思う。2019年に富山県立美術館の展示は立山という山に惹かれ久しぶりに新作を多く制作した。また2019年の後半には東京都庭園美術館から「生命」という主題での出展オファーがあった。このテーマを聞き、作家はこれこそが自分が待っていた展覧会であると思い、承諾。同美術館にあった樅ノ木を主題に新作を描くことを決意し、同時にその他の部屋についてもそれまでの作品をアレンジしなおして展示する構想を練った。そしてそのオープンを見ることなく、2020年2月末、作家は宇宙へむかい、帰る事の無い旅へ出立することになる。

追記:2021年11月から開催の東京都現代美術館のコレクション展「Journals vo.2 日々、記す」展でついに初めて小豆島以外の場所で展示されることになり、いまその企画準備を進めています。もともと康夏奈さんとはより多くの方々にこの作品を見てもらえる状況にするというのが作家さんと私たちの約束でした。作家が生前、希望していたこの作品の再展示を何とか実現しようと皆さんが頑張ってくださっています。別の場所であの作品を見たらどう見えるのだろう。当初、1年以内の展示期間であったあの作品、気が付けば7年以上、小豆島で展示されていました。今回は島から運ばれたままの姿で展示させていただきます。 ArtTank 近藤俊郎

東京都現代美術館「MOT コレクション: 光みつる庭/途切れないささやき」展に出品。2022年3月19日⁻2022年6月19日