1967年、カメルーン生まれ。カタカナではバルトロミ・トグォと表記される場合もある。1993年にヨーロッパへ移住し、現在パリを拠点に活動。水彩画の他、インスタレーションも多く手掛ける。自身の経験から移動、越境などのテーマと共に、近年は自身の出身地域の歴史的習慣をベースに共存、共有なども大きなテーマとなってきている。母国にBandjoun stationというアート教育施設を立ち上げ、現在もパリとカメルーンを往復しながら活動をしている。

主な展覧会 Selected exhibitions

- 2019 あいちトリエンナーレ、愛知県

- 2018 大地の芸術祭 越後妻有アート・トリエンナーレ、新潟県十日町市

- 2018 チ=ムジリス・ビエンナーレ 2018,、インド、ムンバイ

- 2016 マルセル・デュシャン賞2016、ポンピドゥセンター、パリ

- 2015 ベネチア・ビエンナーレ、ベネチア

- 2011 リヨン・ビエンナーレ、リヨン

- 2010 シドニー・ビエンナーレ、シドニー

- 2004 個展「バルトロメイ・トグオ: Sick Opera」、パレ・ド・トーキョー、パリ

バルトロメイ・トグオのTanker Project - Prologute展出品作品ついてはTanker Project, Worksをご覧ください。

作家自身の言葉 Statement by the Artist

COVID19は、世界中でいっせいに厳戒態勢を引き起こしました。

私も予定されていたプロジェクトが延期されたため、戸惑いを経験しました。それは創造力を生み出すためにはあまりに実りのない泡のようなものでした。すべてが減速していました。私はカメルーンに3か月以上滞在しましたが、制作や発表の機会は非常に限られていました。スタジオ外に閉じ込められたことで、不安が高まり、海外のすべての対話者とのやり取りの時間が長くなり、世界を知ることができました。 時間が出来ることで、私がカメルーンで運営しているアートセンター、Bandjoun Stationでは農業と仕事に従事し、そこで私は住民の健康管理に自分のエネルギーを注ぐことが可能となりました。

2020年 バルトロメイ・トグオ

Bandjoun Stationについてはこちら

作品について Works by the Artist

2015年のベネチアビエンナーレは日本館の空間を埋め尽くすような塩田千春の赤い糸と船がとても印象的であった。それとともに最も心に残った作品がバルトロメイ・トグオの「Urban Requiem」という作品だった。その空間を埋める作品の存在感と読み取れる意味が圧倒的であった。大量の巨大ないかにも手作り風の木彫りの重そうなスタンプが棚に置かれている。(一目でアフリカの作家だろうと思ったが、それはこれまで見てきた経験からなのか、何故なのかはいまだに分からない。)それぞれに「resistance(抵抗)」「End Police Brutality (警察の暴力を止めろ)」「Hope(希望)」などと異なるメッセージが彫られており、壁には押されたメッセージ並ぶ。よく見るとスタンプは人間等身大の胸像の形になっていて、いくつかは実際の胸像のとして棚に陳列されている。人型のメッセージハンコなのだ。明らかにアフリカだけではなく、いま世界中で起きている混乱、暴力に対するメッセージであろう。アフリカの人に言われるとより説得力を感じるのは何故だろう。トグオは2007年に当時の彼なりの政治的な視点でベネチアビエンナーレに出品することを断ったことがあるそうだが、2015年の作品は世界の人が集まる展覧会のための新作として意識した作品であったのであろう。

バルトロメイ・トグオは1967年にカメルーン生まれ。コートジボワールで美術を学んだ後、1993年に拠点をヨーロッパに移す。90年代はパフォーマンスなども行っており、次第に水彩を描くようになった。もともと木彫も学んでいることから、水彩と立体が作品の中核となってゆく。現在はフランスとカメルーンを行き来して活動をしている。彼が生まれた西アフリカは16世紀から18世紀まで奴隷貿易の起点である。ヨーロッパに渡ったアーティストがそこから移民、移動、国境などのテーマに突き当たるのは自然なことであったであろう。トグオの作品においても実際にボートが作品のモチーフとして使われることがあるが、過去の歴史をネガティブに取り上げるものではなく、むしろ現代のアフリカに目が向いている。

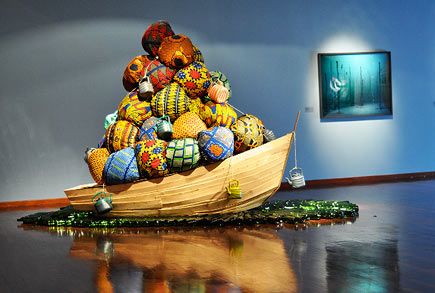

代表的な作品のひとつ「Road to Exile(亡命への道)」ではボートがカラフルな荷物がたくさん積んであるが荷物が多くてボートは不安定そうだ。ボートの進む道にはガラスの瓶が敷き詰められており、多難な道のりを暗示させる。しかしヨーロッパに渡った作家自身もそうであったようにここでは単にその悲痛な旅ではなく、大きな荷物が色鮮やかに強調されることでむしろ多くこことは異なる場所へむけて、荒波を越えていく「希望」や「夢」が強調された作品である。

確かに彼自身の暖かい人柄が作品に反映されることは多いようだ。筆者自身がこの作家と場所探しから制作設置まで一緒に仕事をした2018年の越後妻有アートトリエンナーレの「Welcome」という作品は非常に美しい作品で、彼の人生の旅の行程を作品に反映した心温まる作品でもあった。設置場所となった山奥がかつて沢沿いの旅人の通る道であったことを集落の人々から聞き、それならば旅人のための休憩所、今は見えない人々の記憶をも迎えるために椅子をたくさん設置しようということからアイデアがスタートした。椅子には行李を模した荷物が置かれていた。彼がその時に話をしていたのは旅の苦難ではなく、旅人の安全であった。作品の置かれた叢もかつては人の耕す田んぼであったが、それを聞き、「こんなに人里離れたところまで歩いて働きに来ていたのか。人はどこへ行ってしまったのだろう」とアーティストが嘆息していたのを思いだす。

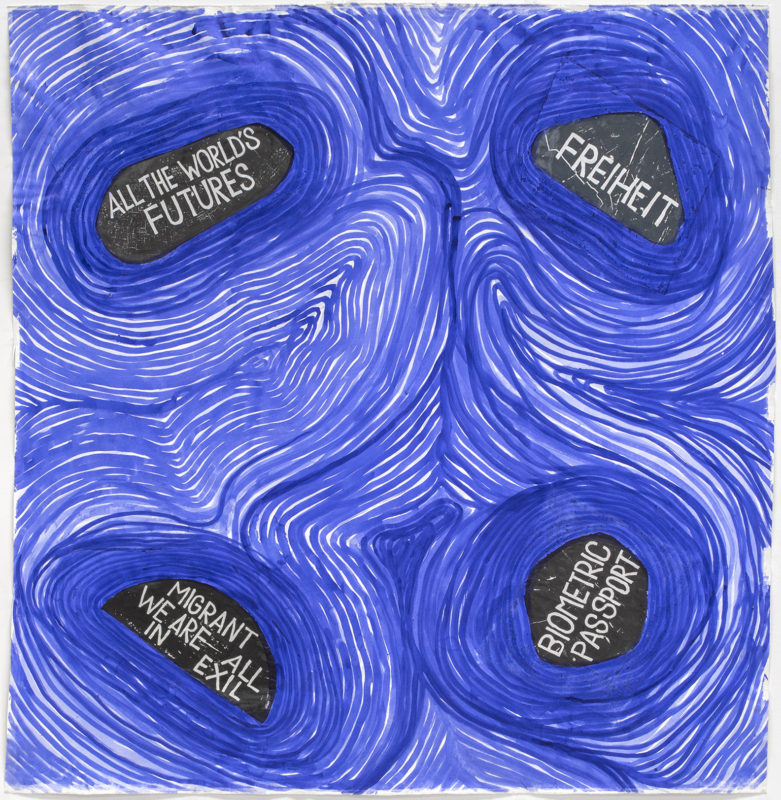

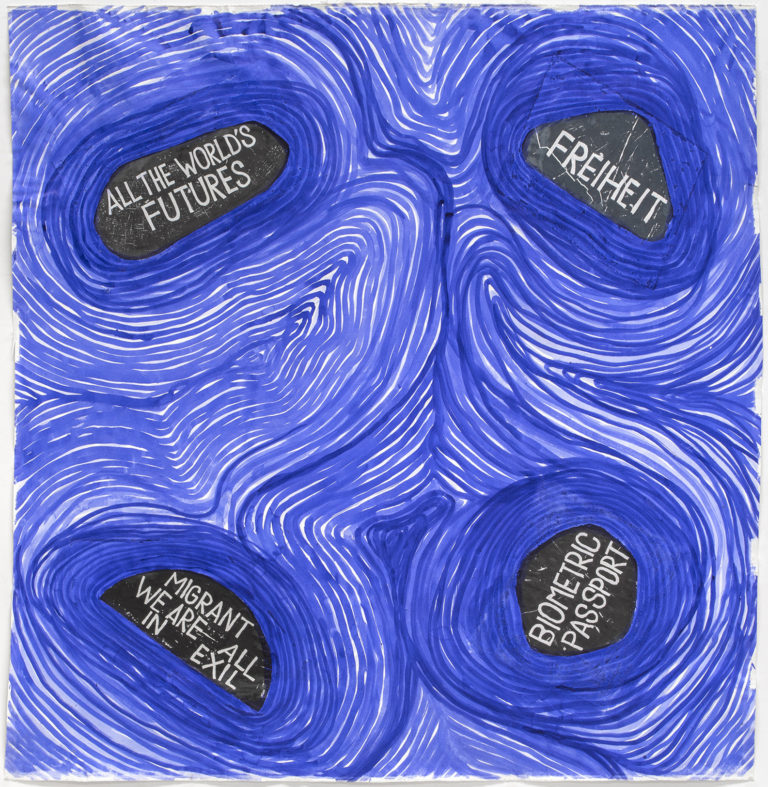

もちろん作家自身の経験もあるが、トグオは単にアフリカの人々に限らず、地域から地域への人の移動、旅、越境、通信など人の移動、その歴史に非常に関心を寄せており、国境を越えるツールとして、或いは人を管理するパスポートやそこに押されるスタンプや絵葉書に興味を持っている。作家が作った絵葉書に国外の住民の悩みや思いを書いてもらって自分宛に郵便局から投函するプロジェクトも行ったこともある。ベネチアでも人を管理するものとして意味でのスタンプがモチーフとして使われたであろう。

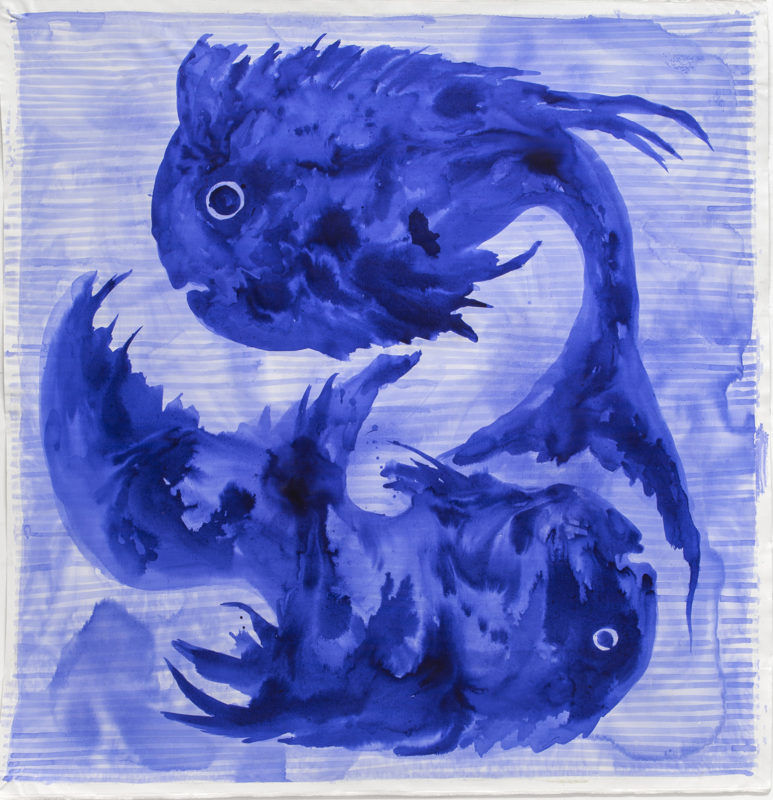

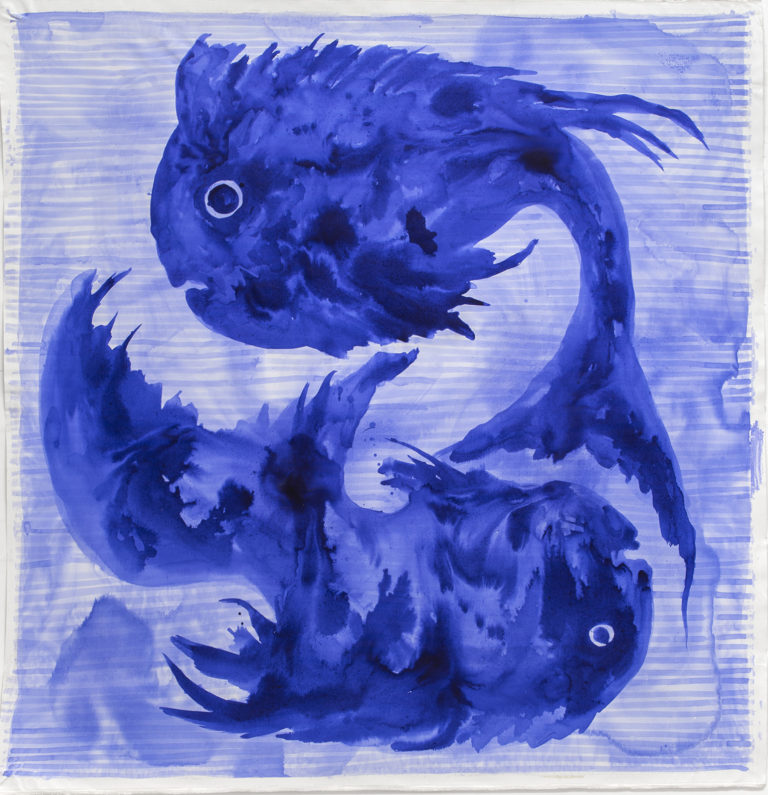

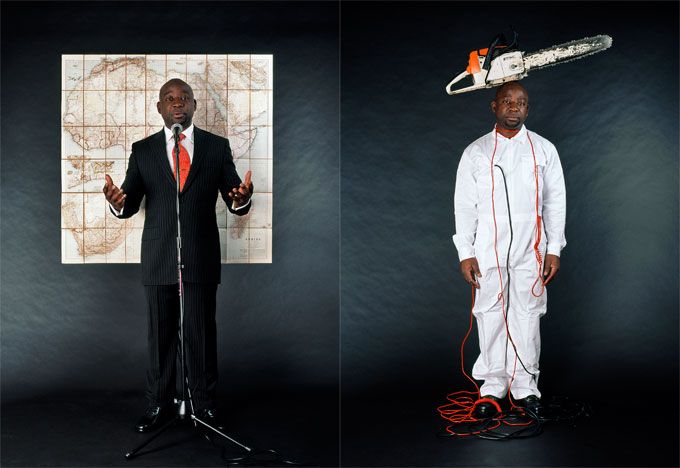

ベネチアに出品された作品のように彼のもう一つの側面としてはアフリカの人権問題や欧米での差別問題などを痛烈に批判した作品群がある。大統領を演じた自身の等身大の写真ポートレイトでStupid African President (2005)のシリーズ作品がある他、インスタレーションとともに国際的に評価の高いトグオのシンプルでありながら強烈な印象の水彩ドローイングの多くには歪んだ人体が描かれ、そこからは人類の発展の歴史と表裏一体にある抑圧や貧困、暴力の歴史からの生々しい苦しみが叫びが聞こえてきそうだ。

ArtTank 近藤俊郎