ガライコアは1967年キューバ生まれ。熱力学を学んだ後、キューバ芸術大学にてペインティングを学ぶ(1989‐1994)。建築、都市、そして歴史の分析を通して多角的なアプローチで文化や政治に切り込む活動をしている。特にキューバの首都ハバナの特殊な歴史背景をテーマにしたものが多く、インスタレーション、ビデオ、写真、彫刻、仕掛け絵本、ドローイングなど様々な作品を制作。夫人とともにハバナにアート・イン・レジデンス・プロジェクトArtista X Artistaを創設。

主な展覧会 Selected exhibitions

- 2019 シャルジャ・ビエンナーレ、アラブ首長国連邦

- 2019 Please come back. The world as a prison?, Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)、ヴァレンシア、スペイン、 MAXXI、ローマ、イタリア

- 2012 シドニー・ビエンナーレ、オーストラリア

- 2009 上海ビエンナーレ、 中国

- 2006 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ、十日町市・津南町、新潟

- 2006 リバプール・ビエンナーレ、イギリス

- 2005 ヴェネチア・ビエンナーレ、 イタリア

- 2005 モスクワ・ビエンナーレ、 ロシア

- 2002 ドクメンタ 11, カッセル、 ドイツ

- 2001 ヨコハマトリエンナーレ、横浜市、 神奈川

- 1997 ハバナ・ビエンナーレ、キューバ

バルトロメイ・トグオのTanker Project - Prologute展出品作品ついてはTanker Project, Worksをご覧ください。

作家自身の言葉 Statement by the Artist

『ストリートが私の作品の血であり肉だ。すべて街にそれぞれ発見されるべき心臓がある。こうして私は都市をテキストとして読み解く。都市を解釈したり脱構築する私自身も都市の断片のひとつだ。社会的な理念、考古学としてのシンボル、そして新しい建築のあり方を私は活動の当初から自分の作品で示そうと考えてきた。それは日常の都市空間がシンボルを帯びた空間、政治的な空間、つまりユートピアとしての空間であることを見せる行為だと考えている。』

カルロス・ガライコア

作家について About the Artist

カルロス・ガライコアは1967年キューバに生まれ、現在キューバとマドリッドを基点に活動している。ガライコアは建築や都市空間を切り口に世界、政治、社会の見えない規則について気付かせてくれる。写真、映像、立体など他のアーティスト以上に様々な素材がコラージュのように垣根なく組み合わされ、同時に都市と生活、大量消費社会、格差など貧困などについて、この作家の思いが作品に詩的にベールのようにかぶさってくる。

キューバは1902年にスペインから独立したものの、独立戦争に介入したアメリカの経済支配下で多くの資産がアメリカに流れ込む社会構造となり、1956年にキューバ革命までその状況が続いた。今もハバナには当時の古い町並みが残るが特に1920年代のアメリカの禁酒法時代にはハバナにはアメリカの富豪の別荘とリゾート施設が立ち並び、訪れる観光客によって歓楽都市として発展した。革命後のハバナの景観に対する概念はスペイン時代のコロニアル様式と、アメリカ時代の「現実」と革命後の理想的な社会を目指す共産主義的な未完の理想、「ユートピア」のミクスチャーともいえよう。

ガライコアがアーティストとして出発した1990年代のキューバは社会的な変動期にあたり、アメリカは禁輸政策を続ける中、1991年のソビエト共産党解散を経て共産圏諸国からの支援が途絶え不況に陥っていた。不況下において老朽化、あるいは建設中の建物はそのまま手付かずの廃墟となっていたという。ガライコアの活動はそうした実際の建物や広場などに手を加え、一般の人々の反応を観察するハプニングからはじまった。1990年の最初の作品 Suceso en Aguiar 609(Aguiar 609のハプニング)では自分の住むアパートの全世帯に建物、生活が変わると伝えたうえで吹き抜けの空間を埋めるようにしてナイロンのテープを張った。人々の反応を写真に収め、アートであるとは告げずに人々の感想を回収するという作品でこのアーティストの初期からの実世界に対する興味が見て取れる。

こうして街中に働きかけるプロジェクトを繰り返すうちに既に無くなってしまったものの痕跡、数字、柱などとして街に残されたもの細部に目が行くようになっていったという。キューバにおける理想としての街はどのようなものであったのか、膨大な写真、テキストのアーカイブを作り、そのうえで矛盾、欲求、理想の集合体としての別の形になりえた都市を構築すること、別の見えない可能性、現実対フィクション、シュミレーションなどが新たなテーマ、手法として浮かび上がってくる。

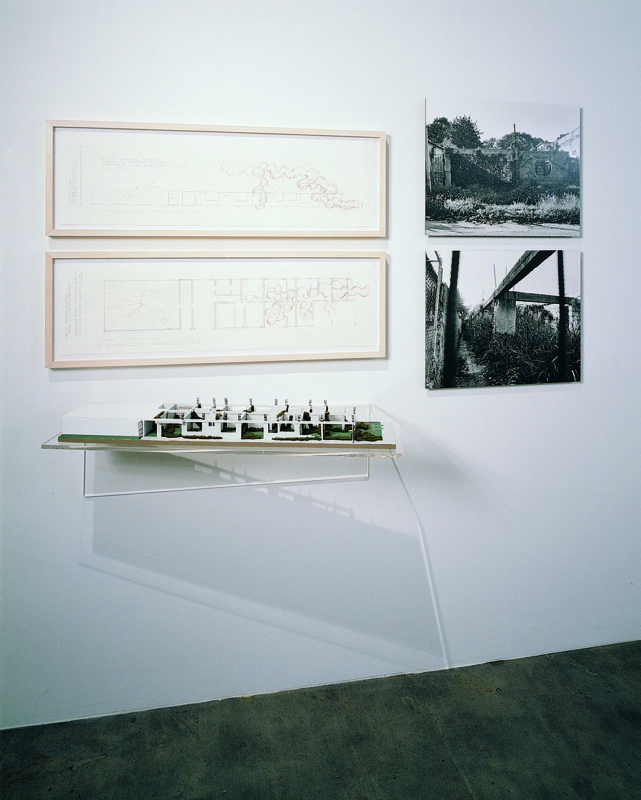

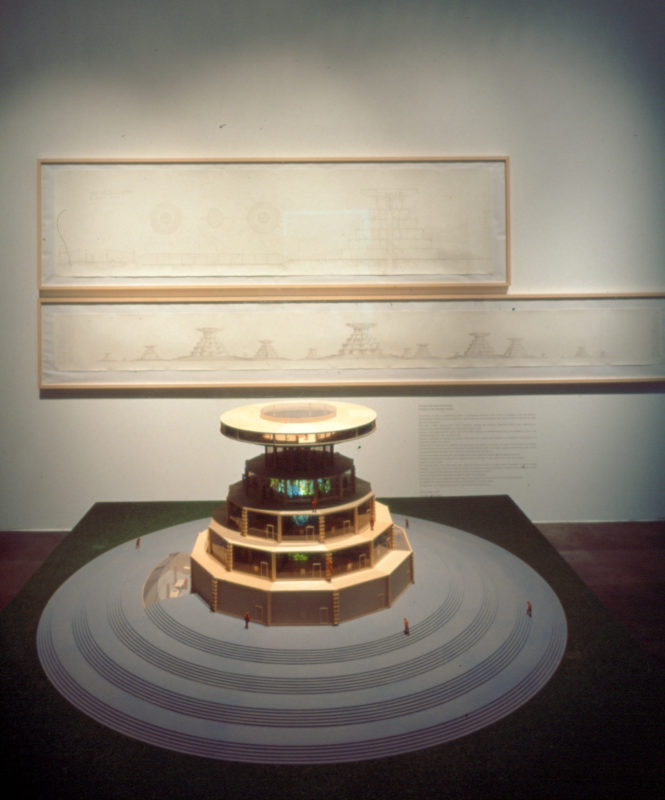

1994年のハバナビエンナーレではガライコアは次世代のキューバ作家として紹介された。この頃、国際的なアートシーンではそれまでの欧米偏重の傾向からアフリカや南米、アジアなどに目を向けるという時代の流れがある中で、ハバナのビエンナーレも国際的な注目を集めていた。そのなかでいち早く国際的にも紹介され始めたガライコアは2002年にはドクメンタ11にContinuity of Somebody’s Architecture(誰かの建築のつづき)を出展。未完成のままになっている廃墟のような建物を完成させるプロジェクトで設計資料など完成予定がどのような姿であったかを調査し、最終的には模型とともにハバナで撮影した現状の写真を展示した。単純に完成予定のものの模型をつくるというより、設計当初の理想を可視化しながらも建築家と一緒にプランを発展させてもらうことで、風化して夢と化したユートピアとフィクションが融合させた作品であった。

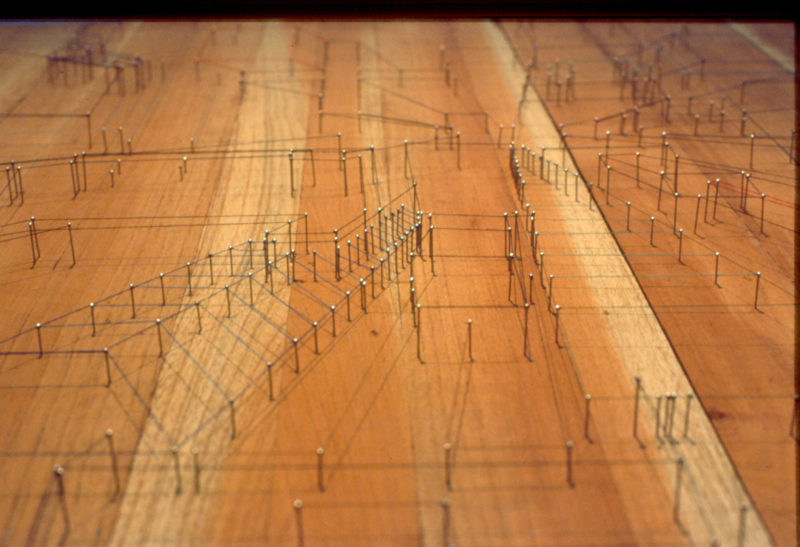

初期作品から言葉はこのアーティストにとって重要な要素である。例えば継続的に作られているフレーズ・シリーズでは街中の店舗の廃墟に残る看板、敷石に彫り込まれた文字などを写真で撮影し、写真の上に細いピンを立て、糸で文字を加えている。2009年のLa International では「インターナショナル」という名前の店舗の写真が選ばれ、その下に加えられた文字は「上、下、そして横へ。 場所を問わず。 世界の貧困者。」と読める。既存の施設の選び方、写真と文字を組み合わせ方にもアーティストの私的なセンスを感じさせ、かつ写真と実際の貧困などが対比され政治的であり、優れて社会的な作品群である。

ガライコアはこれまでハバナの建物の写真を撮ってきた。最近の物もあるが、その中には老朽化してしまったり取り壊されたものも多い。例えばガライコアは1934年にGovantes & Cabarrocasという有名なチームによって設計されたハバナ小児科病院の写真を撮っている。そのアールデコデザインによって知られ街のランドマークにもなっていたそうであるが(1988-2017)30年間使われておらず、ガライコアによれば繁華街にあってカオスと怠惰の象徴的なモニュメントともいえる存在に代わっていたとのことだ。

同様の作品の例としてハバナの工業エリアに残るサーカスのテントを撮影した作品を上げることが出来る。写真自体から放置されていることが伝わるが同時にノスタルジアも伝わってくる。ガライコアは人々に喜びを与えていたはずのサーカスに思いを馳せ作品のテントの上に「サーカス」という文字とRisa (スペイン語で「笑い」)を糸とピンで加えている。実際の建物の比率からすると看板としては大きすぎるが、作品のインパクトを高めている。

勿論、現代アートにはコンセプトは重要な要素だ。一方で作品の強さは見る者の足を止め、作品について考えさせる上でより重要な要素であると言っていい。そうした意味でガライコアの作品はその詩的なセンス、多様な作品を発想する力、作品のインパクトなど非常にバランスの取れた作品を作ってきている。2019年に作られていたパズルのシリーズは写真をジグゾーパズルにした作品だが、倒壊の前と後の写真をブロックとして組み合わせるそのシンプルなアイデアと完成した作品の強さは比較的小さい作品ではあるが、その発想力も相まって見る者をくぎ付けにする力がある。

活動の場所をますます国際的に広げることでガライコアの作品の幅もますます広がる。自然に人の手が加わることで人工的に景観が作られているということはどの世界でも同じなのだ。そして、そこには様々な思惑や社会的な背景がある。2006年にガライコアが作った「もう隣人の顔など見たくもない」はベルリンの壁、アメリカとメキシコの間の壁、万里の長城などのミニチュアで構成された屋外作品でタイトルからしても私が日本人であるからか一見ユーモラスに感じる優れた作品だと思った。一方で島という自然の国境しかない日本人、それでも隣との境界線には常に高いブロック塀を立てる習慣のある日本人の感じる印象と、常に国境を意識しなければならないヨーロッパ、或いはデリケートな国際的ポジションに置かれた国に住む人々はもっと切実な強い印象を持つのではないだろうか。それでも様々な人がみても印象に残る優れた作品であった。

筆者も何度かガライコアと仕事をしてきたが、2006年に過疎と高齢化で空き家が多い日本の地方でプロジェクトを行った。作家と空家やかつて家が建っていた空き地を見て回りながら、彼が興味を示したのは欧米とは全く異なる日本の墓地の風景で「まるで住宅街だね」と言って墓石の間を歩いたのを思い出す。ガライコアが最終的に考えたの家の形をした墓石のある墓地であった。隣の空家には暗がりの中で光る空家の為の灯籠が設置され、非常に情緒を感じさせる作品であった。優れたアーティストはどこへ行っても自らのテーマがぶれることもなく、場所に合わせつつ新奇なアイデアを一つ一つ実現させる。そのもっとも典型的な1人がカルロス・ガライコアだとこれまでの彼の活動を振り返りながら思う。

近藤俊郎